健康コラム > 健康コラム第7回 「大腸がん検診について 」

目次

大腸がんについて

現在、日本では二人に一人ががんにるといわれ、死亡原因の1位となっています。

その中でも大腸がんは、(新たにがんと診断された人数)、死亡数ともに上位を占めています。

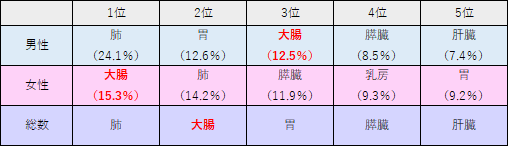

≪2018年の罹患数の多い部位≫

≪2020年の死亡数の多い部位≫

(出展:公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計 2022」)

大腸がんは、男女ともに40歳代からりやすくなりますが、早期に発見し治療すれば、高い確率で完治します。

40歳以上の方は、年に一度、大腸がん検診を受けることをお勧めします。

大腸がん検診について

≪便潜血検査≫

大腸がんの多くは出血を伴うため、便に血液が混ざります。

大腸がん検診では、血液の主な成分であるヘモグロビンを検出する、便潜血(ヒトヘモグロビン)検査を行います。

ヒトヘモグロビンはヒト由来のヘモグロビンに反応するため、食事や服薬の影響を受けることなく、便中の出血を検出できます。

≪採便方法≫

便表面の潜血は均一に混ざっていないので、1か所のみでなく便表面の色々な場所をまんべんなくこすりとるように採便します。

※2日法を行っているのは、2日分採取することによって、便に付着している血液を検出する確率が上がるからです。

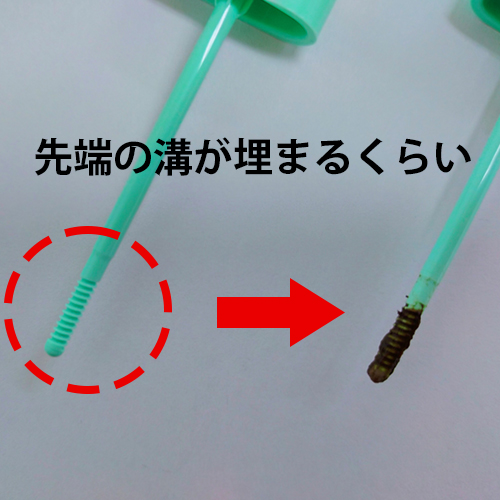

≪採便量≫

多すぎると偽陽性(※1)、少なすぎると偽陰性(※2)となる可能性があります。

採便棒のらせん溝が埋まる程度が適量です。

≪保存方法≫

高温に長時間放置するとヘモグロビンが劣化して偽陰性(※2)の原因となります。

採便後すぐに提出できない場合は、冷暗所で保存し、5日以内を目処に持参して下さい。

※1:真実は陰性であるにも関わらず陽性結果となること。

※2:真実は陽性であるにも関わらず陰性結果となること。